১৮৫২ সালে ‘The Last Day of the Week’ নামক একটি ইংরাজি আখ্যানের ছায়া অনুসারে হানা ক্যাথেরিন ম্যুলেন্স নামের এক বিদেশিনী বাংলা ভাষা শিখে ‘ফুলমণি ও করুণার বিবরণ’ রচনা করেন। এটি একটি খ্রিস্টান পরিবারের ঘটনা। এই রচনাটির ভাষা সাধু হলেও সরস। কিন্তু মনে রাখতে হবে এটি একটি বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে লিখিত আখ্যান। শুধু এর চরিত্রেরা বাঙালি এবং গল্প রচনায় লেখিকার মুন্সিয়ানার কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি।

সেদিক দিয়ে বিচার করলে ‘প্যারীচাঁদ মিত্র’ বা ‘টেকচাঁদ ঠাকুর’ -এর ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত ‘আলালের ঘরের দুলাল’ হল প্রথম মৌলিক রচনা, যেখানে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে গল্প পরিবেশন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এটির ভাষা সাধু হলেও তুলনায় সহজ ও বোধগম্য। তিনি তদ্ভব ও দেশি শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী থাকায় গদ্যের মধ্যে প্রাণসঞ্চার হল।

‘রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে—-কলুরা ঘানি জুড়ে দিয়েছে, বলদেরা গোরু লইয়া চলিয়াছে—-ধোপার গাধা থপাস থপাস করিয়া যাইতেছে’

আলালের ঘরের দুলাল

এর থেকেই বোঝা যায় তিনিই প্রথম বাংলা গদ্যকে চলতি কথ্য বুলির কাছাকাছি নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন।তাঁর ‘মদ খাওয়া বড়ো দায়, জাত রাখার কি উপায়’ নামক বইটির উপদেশমূলক কাহিনিতে ছোটোগল্পের অস্ফুট সম্ভাবনাও শোনা যায়।

আর প্যারীচাঁদের এই ধারারই সার্থক উত্তরসূরী হলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। প্রবন্ধ পর্যায়ভুক্ত তাঁর ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’ চলিতে লেখা

। প্রবন্ধ পর্যায়ভুক্ত তাঁর ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’ চলিতে লেখা

‘শীত কালের রাত্তির শীগগির যায় না, অ্যাক ঘুম, দুঘুম, আবার প্রস্রাব করে শুলেও বিলক্ষণ অ্যাক ঘুম হয়;’

এখানে ক্রিয়াপদের ব্যবহার, উচ্চারণরীতি—এ সবেতেই চলিত বাংলার প্রাঞ্জল ও পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটল। ‘সামাজিক ছবি আর ব্যক্তি বিশেষকে বিদ্রূপ, দুই নিয়ে হুতোমের নকশা—এরসঙ্গে আমরা যোগ করতে পারি প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখায় যেমন বাস্তবতা, কাহিনিগুণ, প্রাণবন্ত ভাষা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি সুস্পষ্ট হল, ঠিক তেমনই হুতোম আনলেন শালীনতা, চিত্রময়তা এবং বাঙালিয়ানা।

এই সময়েই ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের ‘দূরাকাঙেক্ষর বৃথাভ্রমণ’ বই দুটিতে ইতিহাসকে আশ্রয় করে কাল্পনিক কাহিনির বিস্তারে, উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত আরও দুটি রচনা প্রকাশিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর সমসাময়িক বাংলা উপন্যাস:

পাশ্চাত্য তথা ইংরাজি সাহিত্যের অনুরাগী বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে স্যার ওয়াল্টার স্কট, চার্লস ডিকেন্স প্রমুখের লেখা পাঠ করেছিলেন। এছাড়াও পূর্ববর্তী বাংলা উপন্যাস-লক্ষণাক্রান্ত রচনার সঙ্গেও তিনি পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর উপন্যাসের গঠনকৌশল, চরিত্র নির্মাণ, ঘটনাপরম্পরা এবং জীবনবোধের বিশিষ্টতায়, তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ মৌলিক এবং বাহ্যিক প্রভাবমুক্ত। তাই ১৮৬৫ সালে ‘দুর্গেশনন্দিনী’ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালির চিত্তমুক্তি ঘটল।

এমন লেখা তৎকালের বাঙালি আগে পড়েননি। যে বিশুদ্ধ রোমান্সের সৃষ্টি হল জগৎসিংহ-আয়েষা-তিলোত্তমার প্রণয়কাহিনিকে কেন্দ্র করে তা বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব সৃষ্টি। এর ঠিক পরের বছর ১৮৬৬ সালে তিনি লিখলেন ‘কপালকুন্ডলা’। ‘দুর্গেশনন্দিনী’ উপন্যাসের যাবতীয় ত্রুটি ও জড়তাকে অতিক্রম করে লেখক বঙ্কিম কল্পনাশক্তির অনন্যতায় এবং রচনাশৈলীর নৈপুণ্যে বাংলা সাহিত্যের এক চিরস্থায়ী কীর্তির জন্ম দিলেন। প্রকৃতিকন্যা কপালকুন্ডলার সঙ্গে পথভ্রষ্ট নবকুমারের গভীর জঙ্গলে সাক্ষাৎ, নবকুমারের প্রণয়, বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, নিয়তিনির্দিষ্ট মৃত্যু পরিণামের ট্র্যাজিক প্রকাশ এক আশ্চর্য নাটকীয় চমৎকারিত্ব এবং কবিত্বশক্তির সংশ্লেষে প্রকাশিত হল।

মনুষ্যজীবন ও মনুষ্যপ্রকৃতির সঙ্গে মনুষ্যভাগ্যের অন্তর্লীন বিরোধ-টানাপোড়েনের ফসল কপালকুন্ডলা; লেখকের এক অনন্য সৃষ্টি। এইভাবে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র কোনো একটি ঐতিহাসিক সময়ের পটভূমিতে বিভিন্ন উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের প্রতিস্থাপিত করে কল্পনা ও রোমান্সের সংমিশ্রণে একে একে ‘মৃণালিনী’, ‘যুগলাঙ্গুরীয়’, ‘চন্দ্রশেখর’, ‘রাজসিংহ’, ‘সীতারাম’ প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাস গুলি লিখে গেছেন। এদের মধ্যে ‘চন্দ্রশেখর’, ‘রাজসিংহ’ ও ‘সীতারাম’ স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র এছাড়াও ‘বিষবৃক্ষ’, ‘রজনী’, ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’-এর মতো কয়েকটি বিশিষ্ট সামাজিক উপন্যাস লিখেছিলেন। এই উপন্যাসগুলি ভবিষ্যতের বাংলা উপন্যাসের দিকনির্দেশ হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল।

এই তিনটি উপন্যাসেরই প্রেক্ষিত ছিল সমসাময়িক পারিবারিক জীবন। ‘চন্দ্রশেখর’ উপন্যাসেও অবৈধ প্রেমসম্পর্কের বিষয় ছিল; কিন্তু ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ উপন্যাসে মধ্যবিত্ত নরনারীর অবৈধ প্রণয়-কামনা-অসংযত-মানসিক দ্বন্দ্ব-রক্তক্ষরণ-সর্বোপরি ট্র্যাজিক পরিণাম তাঁকে ঔপন্যাসিক সিদ্ধির চূড়ায় নিয়ে যায়। যদিও লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শবাদিতা ও নীতিবোধের প্রতি সুস্পষ্ট পক্ষপাত ছিল। তবে নরনারীর জীবন এবং মনোজগত সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টির কারণেই তাঁর সৃষ্ট কুন্দ-গোবিন্দলাল-রোহিণী-নবকুমারদের আবেদন বাঙালি পাঠকের কাছে আজও অমলিন।

পরিশেষে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসটির কথা ঐতিহাসিক কারণে আলাদাভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কেননা, পরাধীন দেশে বহু তরুণ-যুবক এই উপন্যাসটি পড়েই স্বদেশিকতা এবং জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার অনুপ্রেরণা পেয়েছিল।

একথা বললে অত্যুক্তি হবে না, উপন্যাসের ভাষা-নির্মাণ এবং সৌন্দর্য্যে বঙ্কিকমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসকে যে স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন; তার সমসময়ে কিংবা অল্প কিছুদিন পরেও বাংলা উপন্যাসে তিনিই হয়ে রইলেন অদ্বিতীয়। তবে একথাও ঠিক, এমন কয়েকজন শক্তিশালী লেখক আবির্ভূত হয়েছিলেন, যাঁদের সম্পর্কে না জানলে আমাদের আলোচনাও অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

ইতিহাস-আশ্রিত এবং সামাজিক, বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্তিত এই দুই খাতেই বাংলা উপন্যাস প্রবাহিত হল। প্রতাপচন্দ্র ঘোষের ‘বঙ্গাধিপ পরাজয়’, রমেশচন্দ্র দত্তের ‘মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত’ ও ‘রাজপুত জীবন সন্ধ্যা’, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘বেনের মেয়ে’ এবং ‘কাঞ্চন মালা’, স্বর্ণকুমারী দেবীর ‘মিবার রাজ’ ও ‘বিদ্রোহ’ আর মীর মশারফ হোসেনের ‘বিষাদ সিন্ধু’ ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস হিসেবে রচনাকারদের মৌলিকতায় সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এছাড়া সামাজিক উপন্যাস হিসেবে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘স্বর্ণলতা’, শিবনাথ শাস্ত্রীর ‘যুগান্তর’, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর ‘শ্রীরাজলক্ষ্মী’ প্রভৃতি লেখাগুলি সুখপাঠ্য এবং উনিশ শতকীয় সমাজজীবন এবং ব্যক্তিমানসের ভাবদ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ।

এখানে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের ‘পালামৌ’-এর কথা আলাদাভাবে বলা উচিত। যদিও এটি উপন্যাস নয়, ভ্রমণ কাহিনি। কিন্তু তাঁর হাত ধরেই বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণ বিষয়ক অতি উপভোগ্য, গদ্য সাহিত্যের একটি পৃথক ধারার সৃষ্টি হয়েছিল।

এই সময়ের গদ্য সাহিত্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক কৌতুক গল্পের জন্ম। প্যারীচাঁদ এবং হুতোমের নকশার যে ধারার সূচনা, বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কমলাকান্তের’ কয়েকটি রচনায় যার বিস্তার এবং ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও যোগেন্দ্র চন্দ্র বসুর লেখনীতে যার পুষ্টি, তাঁদেরই সমসাময়িক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখায় তার চরম উৎকর্ষ সাধিত হল।

তাঁর ‘কঙ্কাবতী’, ‘ফোকলা দিগম্বর’ নামক উপন্যাসগুলির বদলে ‘ভূত ও মানুষ’, ‘মুক্তমালা’, ‘ডমুর রচিত’ প্রভৃতি গল্পগুলি আজও আমাদেরকে একইরকম আনন্দ দেয়। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে বাঙালির পুরনো বৈঠকী গল্পের মেজাজ, বিচিত্র জীবন-অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুক তাঁকে সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। প্রকৃতপক্ষে একদিকে ‘হিতবাদী’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যদিকে ত্রৈলোক্যনাথ এই দু’জনের হাতেই বাংলা সাহিত্যে ছোটোগল্পের জন্ম হল।

পরবর্তীতে ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের মধ্যে যে শিথিলতা ছিল তাকে আরও নিপুণ করলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। একটা পারিবারিক আবহের রূপ দিলেন তিনি। আমাদের চারপাশের বৈসাদৃশ্যকে কেন্দ্র করেই গড়ে তুললেন বিভিন্ন কৌতুক গল্প। প্রায় সমসময়েই ‘ভারতী’ পত্রিকার সম্পাদিকা হিসাবে স্বর্ণকুমারী দেবী বাঙালি নারীমনকে কেন্দ্র করে গল্প লিখতে শুরু করলেন। মেয়েদের লেখা বাংলা ছোটোগল্পে তিনিই পুরোধা। তাঁর ‘যমুনা’, ‘গহনা’, ‘কেন’, প্রভৃতি গল্পে মেয়েদের পুরুষকেন্দ্রিক জীবন এবং পারিবারিক অবহেলার নানান বিষাদ-করুণ ছবি ফুটে উঠল।

এরপর সরলা দেবী, ইন্দিরা দেবী, শান্তা দেবী হয়ে সীতা দেবী পর্যন্ত বারে বারে ব্যর্থপ্রেম, পুরুষের এবং পরিবারে অবহেলার কথা ফিরে ফিরে এসে বাংলা লেখিকাদের ছোটোগল্পকে পুনরাবৃত্তির চোরাবালিতে আটকে রেখেছিল। অনেক পরে, তা থেকে মুক্তি ঘটেছিল আশাপূর্ণা দেবীর হাতে। বহু লেখকের সমাগমে বাংলা উপন্যাস যেমন লেখা হতে থাকল, তেমনই বাংলা ছোটোগল্পেরও আত্মপ্রকাশ ঘটল। কিন্তু বাংলা উপন্যাস ও গল্পকে এই অগভীর গতানুগতিকতার হাত থেকে মুক্তি দিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিংশ শতকের গোড়ায় তিনি বঙ্গিম প্রভাবিত ধারা থেকে বেরিয়ে এসে বাংলা উপন্যাসের বাঁকবদল ঘটালেন।

ঔপন্যাসিক এবং ছোটোগল্পকার রবীন্দ্রনাথ ও সমকাল:

প্রথমদিকে ‘রাজর্ষি’, ‘বউঠাকুরানীর হাট’ লিখলেও লেখক রবীন্দ্রনাথের ‘চোখের বালি’ প্রকাশিত হল ১৯০৩ সালে। এই উপন্যাসের নায়িকা বিনোদিনী চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, সামাজিক সংস্কারের সঙ্গে তার জৈবনিক প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণে তিনি যে নিরাসক্তি ও বাস্তববাদিতার পরিচয় দিলেন তা বাংলা উপন্যাসকে বঙ্কিমপ্রভাব মুক্ত করে বিশ শতকীয় ‘চোখের বালি’কে অতিক্রম করে যেতে পারেনি।

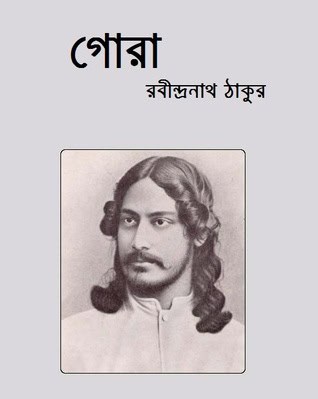

কিন্তু ‘গোরা (১৯১০)’ উপন্যাস থেকে শুরু হলো আরেক নতুন অধ্যায়। সমাজ-পরিবার-ব্যক্তির আন্তরসম্পর্ককে তিনি স্বদেশের মহাকাব্যিক পটভূমিকায় প্রতিস্থাপিত করে রাজনীতি, সমাজ সংস্কার এবং স্বাদেশিকতা প্রসঙ্গে উপন্যাসের আঙ্গিকে ব্যক্তির ভূমিকা ও অবস্থান অনুসন্ধানে রত হলেন।

সেই সময়ের (বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী বাংলা) উত্তাল সমাজ-রাজনৈতিক আবহে পরবর্তীকালে একে একে ‘ঘরে বাইরে’, ‘চার অধ্যায়’-এর মতো উপন্যাসেও সমাজ ও দেশের নিরিখে ব্যক্তির আত্ম-জিজ্ঞাসা এবং আত্মানুসন্ধানে ব্যপৃত থেকেছেন।

ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের উত্তর পর্বের উপন্যাসগুলিতে তত্ত্বচিন্তা, মননশীলতা, আধ্যাত্মিকতা, ইঙ্গিতময়তা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য তাঁর লেখনীকে বিশেষ বৈচিত্র্য দিয়েছিল; এর সঙ্গে কবিতা আত্মকথা প্রভৃতি ধরনের সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছিল এক নতুন শৈলীর। ‘চতুরঙ্গ’, ‘যোগাযোগ’ প্রভৃতি উপন্যাসের পরে ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসে গদ্য-পদ্যের এক বিস্ময়কর মেলবন্ধন ঘটিয়ে মানবীয় প্রেম-সম্পর্ককে তিনি এক অতুলনীয় ঐশ্বর্য দিলেন।

তাই বলা যেতে পারে, রবীন্দ্র উপন্যাসধারা বাংলা উপন্যাসকে দিল আধুনিক মনোভঙ্গি, ভাষার ঐশ্বর্য এবং নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিচিত্র সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তোলার বলিষ্ঠ সাহস।